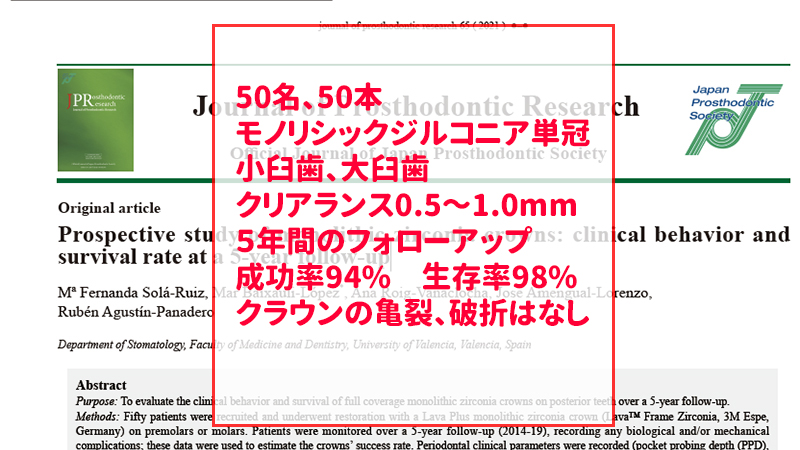

モノリシックジルコニアクラウンの5年生存率、成功率に関する研究

だいぶ更新をサボっていました。仕事が忙しく、文献をしっかり読む時間がないなーというのが続いたら、段々文献を読むのが面倒になり・・・という悪循環が始まってしまい、半年ほどお休みしてしまいました。だいぶ仕事が落ち着いてきた事から、重い腰を上げました。

今回は前回と関連した内容でモノリシックジルコニアの予後に関する文献です。ChatGPT君に聞いたら勧められたものです。2021年のJPRでJstageで無料で読むことができます。最近日本の学会誌はJstageで無料で読めるものが多くなり大変ありがたいです。

Prospective study of monolithic zirconia crowns: clinical behavior and survival rate at a 5-year follow-up

Mª Fernanda Solá-Ruiz , Mar Baixauli-López , Ana Roig-Vanaclocha , Jose Amengual-Lorenzo , Rubén Agustín-Panadero

Prosthodont Res. 2021 Aug 21;65(3):284-290. doi: 10.2186/jpr.JPR_D_20_00034. Epub 2020 Oct 14.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33041280

PMID: 33041280

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpr/65/3/65_JPR_D_20_00034/_article

Abstract

Purpose

To evaluate the clinical behavior and survival of full coverage monolithic zirconia crowns on posterior teeth over a 5-year follow-up.

Methods

Fifty patients were recruited and underwent restoration with a Lava Plus monolithic zirconia crown (Lava™ Frame Zirconia, 3M Espe, Germany) on premolars or molars. Patients were monitored over a 5-year follow-up (2014-19), recording any biological and/or mechanical complications; these data were used to estimate the crowns’ success rate. Periodontal clinical parameters were recorded (pocket probing depth (PPD), plaque index (PLI), bleeding on probing (BOP), and gingival recession (GR)). Wear to the zirconia crowns and antagonist teeth were also evaluated with Geomagic software (3D Systems, U.S.A.). Patients’ satisfaction with treatment was evaluated in a questionnaire.

Results

For the 50 monolithic zirconia crowns analyzed, the survival rate was 98% after 5 years. Only 6% of the crowns presented some type of complication (two debonding and one root fracture). No fracture or fissures were detected. GR and BOP were the only clinical parameters found to be significantly greater around teeth restored with crowns. The monolithic zirconia crowns suffered less wear than the enamel of antagonist teeth. Patient’s general satisfaction with treatment was high.

Conclusions

Monolithic zirconia crowns on posterior teeth are a highly predictable treatment option, with a high survival rate. The single treatment failure was due to a biological complication arising from root fracture. This treatment may be recommended as a treatment that conserves dental structure, and requires minimal dental preparation.

目的:臼歯部のモノリシックジルコニアクラウンを5年以上フォローアップした際の臨床的挙動と生存率を評価することです。

方法:50名の患者をリクルートし、Lava Plus monolithic zirconia crownにて小臼歯または大臼歯に修復を行いました。5年間フォローアップを行い(2014~2019)、生物学的、機械的な問題点を記録しました。これらのデータを用いて成功率を推定しました。歯周病学的な臨床データ(ポケット深さ、プラークインデックス、BOP、リセッション)を記録しました。ジルコニアクラウン、対合歯の摩耗についてもGeomagic softwareを用いて評価しました。質問表で患者満足度も評価しました。

結果:50個のモノリシックジルコニアクラウンを解析した結果、5年後の生存率は98%でした。たった6%に問題が認められました(2つが脱離、1つが歯根破折)。クラウンに破折や亀裂は認められませんでした。修復した歯では、リセッションとBOPが有意に多く認められました。モノリシックジルコニアクラウンの摩耗は、対合歯のエナメル質よりも少なかったです。全体的な満足度は高いものでした。

結論:臼歯部におけるモノリシックジルコニアクラウンは、生存率が高く、予知性の高い治療オプションです。唯一の失敗は、歯根破折による生物学的問題によるものでした。この治療は歯科材料の節約、最低限の形成量という点で推奨されるかもしれません。

ここからはいつもの通り本文を訳します。誤訳もあり得ますので、気になったら実際の本文をご確認ください。

緒言

陶材焼付鋳造冠は、その素晴らしい機械的物性により、50年間以上歯冠修復のゴールドスタンダードと考えられてきました。しかし、このタイプの修復には審美性で妥協せざるを得ないという欠点があります。メタルコーピングをオペークポーセレンで隠すため、特に透過性の高い歯では天然歯の外観を忠実に再現できません。

ジルコニアとして知られる有望な新しいセラミックである酸化ジルコニムは、オールセラミックの審美的利点を維持する一方で、機械的な欠点を打開する目的で1990年に紹介されました。文献によると、この材料は非常に良好な5年以上での生存率(単冠で91.2%、インプラント支台の単冠で97.6%)が報告されています。透過性の低い材料のため、患者の審美的要求を満たすには、長石系ポーセレンの前装が必要です。セラミックのチッピングがこのタイプの修復における最も一般的な問題点です。チッピングする確率は、単冠において2~3年で2~9%、ブリッジにおいて1~5年で3~36%と報告されています。この欠点を克服するために、ジルコニアを用いたCAD-CAM製作法が紹介され、モノリシックジルコニアクラウンは複数の長所を有しています。チッピングがない(曲げ応力に対する高い耐性)、製作時間の短縮、治療回数の短縮、対合歯の摩耗の原因になりにくい、などです。高強度のため、モノリシックジルコニアクラウンは、対合歯とのクリアランスが厳しい患者に適しています。加えて、最低0.5mmの切削しか要求されないため、より多くの歯質が保存できます。

さまざまなin vitroの研究から、モノリシックジルコニアの優れた機械的性能が認められています。しかし、臨床的、生物学的な挙動に関するエビデンスは乏しく、モノリシックジルコニアの初期の有望性を確認するためにはin vivoの試験が必要です。

本研究の主目的は、臼歯部におけるモノリシックジルコニアクラウンのフォローアップ5年での臨床的挙動と生存を評価することです。

実験方法

研究プロトコル

本研究プロトコルは、バレンシア大学倫理委員会の承認を得ています。患者には研究プロトコル、手順、経過観察訪問、起こりうるリスク、および治療の選択肢について十分な説明を行った上で、研究参加へのインフォームド・コンセントを行いました。また、研究目的での個人データ(X線写真および写真記録)の使用を承認してもらいました。

研究デザインと選択基準

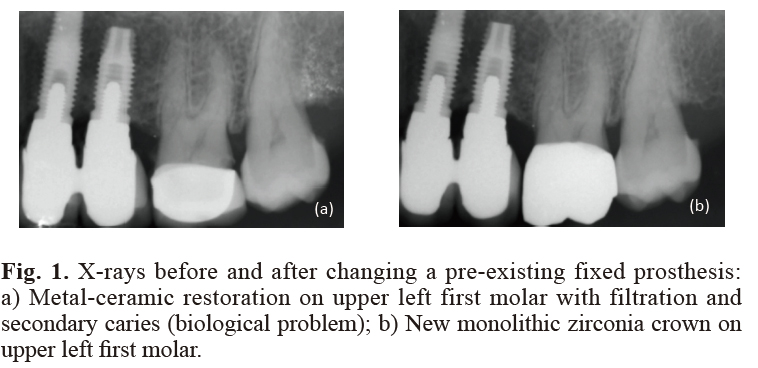

バレンシア大学の補綴科を受診した患者の中から、50名(女性28名、男性22名)を選択しました。2014年1月から2019年1月までの期間に、全ての患者がモノリシックジルコニアクラウン1本の治療を受けました。採用基準は以下の通りです。1)18歳以上、2)口腔衛生状態が適切、3)健康または管理された歯周状態、4)大臼歯、小臼歯のクラウン修復が必要、または既存のクラウンから生物学的、審美的、その他の理由で変更が必要な患者(図1)、5)歯冠軸が3mm以上、6)対合歯が天然歯。除外基準は、1)未治療のパラファンクションあり、2)深刻な全身疾患あり、としました。

クラウンセット後、5年に亘り年1回のチェック(T1~T5)を行いました。研究者1名により、データと患者満足度の記録が行われました。

修復過程

補綴専門医1名が、全ての患者の支台歯形成、印象、合着までを統一したテクニックで行いました。咬合面は0.5~1.0mmの範囲、軸面は0.5mmまで、フィニッシュラインはシャンファーで形成しました。

形成後、テンポラリーレストレーションを常温重合レジン(プロテンプ)で製作し、ユージノールフリーの仮着材(テンプボンド)で仮着しました。

軟組織が適合するのに充分な時間を考慮し、仮着1週間後に最終印象をシリコーンゴム印象材による2回法で採得しました。

最終的なモノリシック修復物は、モノリシックジルコニア Lava Plusで製作されました。3モル%の酸化イットリウムで部分的に安定化された正方晶多結晶ジルコニア(3Y-TZP)です。CADソフトウェアでデザインされました。デザインデータをCAMソフトウェアを使ってツールパスにコンバートし、LavaTMミリングセンターにて製作されました。4軸ミリングマシンでLava plus ジルコニアブロックを乾燥下で切削加工しました。シンタリングによる収縮を補償するために拡大製作しました。シンタリング過程終了後に、技工室で、注水冷却しながらファイン(30μm)~エクストラファイン(15μm)のダイヤモンドバーを用いて分速30000~120000回転で研磨を行いました。口腔外の最終研磨はシリコーンラバーディスク、ダイヤモンド粒子のラウンドバーを用いて行いました。

全てのクラウンは、リン酸モノマーを含むセルフアドヒーシブ、デュアルキュアのレジンセメント(Rely X Unicem)でセメンティングを行いました。メーカーの推奨方法に従い、歯面、クラウン内面共に、セメンティング前に表面処理を行いませんでした。ロールワッテで簡易防湿を行いました。緑色のリングが付いたハンドピースに取り付けられた非研磨性の回転式合成ブラシを用い、水冷下で徹底的に清掃しました。クラウンを挿入し、セメンティングしました。ハロゲンライトにてセメントを光重合しました。余剰セメントを除去しました。患者には、完全なセメント硬化を確保するために48時間はその部位で噛まない様にアドバイスしました。

最終的な咬合調整と口腔内での研磨は、緑色、赤色のリングがついたダイヤモンドバー、シリコーンラバーポイントを使用して冷却下で行いました。

変数

記録された変数は、a)年齢、b)小臼歯か大臼歯か、c)上顎か下顎か、d)生活歯かどうか、e)機械的、生物学的問題、f)問題の種類(機械的か生物学的か)、g)問題が起こった時期(年)、h)歯周状態(ポケット深さ、プラークインデックス、BOP、リセッション)、i)クラウンと対合天然歯の最大、平均摩耗量、j)患者満足度、です。

機械的(亀裂、破折、脱離、クラウンまたは対合歯の摩耗)または生物学的(二次カリエス、歯髄の問題、歯根破折)といった問題の発生を、研究の主アウトカム(独立変数)と考えました。

5年間における臨床パラメータ(順序変数)の推移およびそれぞれの活動期間を、以下の方法で評価しました。I)ポケット深さ(0~3mmの正常な深さvs3~6mmの増加した深さ)、II)プラークインデックス(0:プラーク無し、1:歯面をプローブでなぞった時にわずかにプラーク層が認識できる、2:肉眼で確認できる歯肉縁上の中等度の歯垢)、III)BOP(0:出血なし、1:1点のみ出血を認める、2:明確な出血ラインまたは複数の出血点あり)、IV)リセッション(0、1、2mmのリセッションをそれぞれ0、1、2)、V)クラウン、対合歯の摩耗(最大、平均摩耗量)。歯周病に罹患した患者を除外し、適切な口腔衛生状態の患者を採用したため、これらの臨床パラメータの評価において高い値はどの症例でも記録されず、統計解析から除外しました。

患者満足度は、Warrらの方法に従い、質問表を用いてスコア0~10で評価しました。スコア1は全体的に不満足、スコア10は全体的に満足です。

統計解析

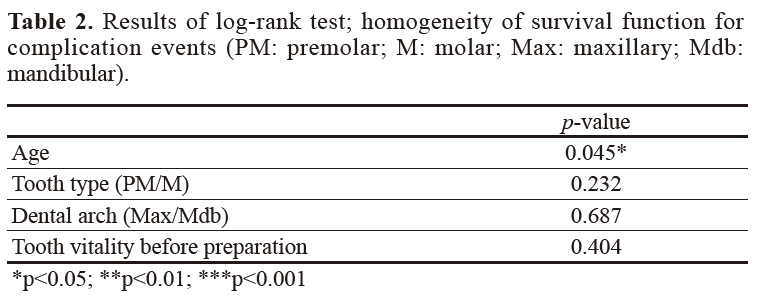

統計処理はSPSS19.0を用いて行いました。クラウンに問題が起こった数と割合を求めました。これは、Kaplan-Meier法を用いた累積生存率および生存期間の推定の基礎となり、標準偏差と95%信頼区間を算出しました。log-rank検定を用いて、独立変数(年齢、歯種、生活歯かどうか)による違いを評価しました。

歯周パラメータの経時的変化は、縦断的結果に対する非パラメトリックなBrunner-Langerモデルを用いて分析しました。本モデルは経時的な変化または安定性の有無を判定するとともに、問題の有無によるクラウンの差異の特定も行いました。この目的のため、Brunner-LangerモデルのATS(ANOVA型統計量)検定を適用しました。

Mann-Whitney検定を、フォローアップ終了時点での摩耗量の分布を比較するために使用しました。

有意水準は5%としました。

サンプルサイズ(n=50)では、問題の発生や生存率に関する相対リスク5を検出する統計的検出力は50%に留まり、2水準の独立変数(例:歯髄の生活反応)について、信頼水準95%でこの結果が得られました。

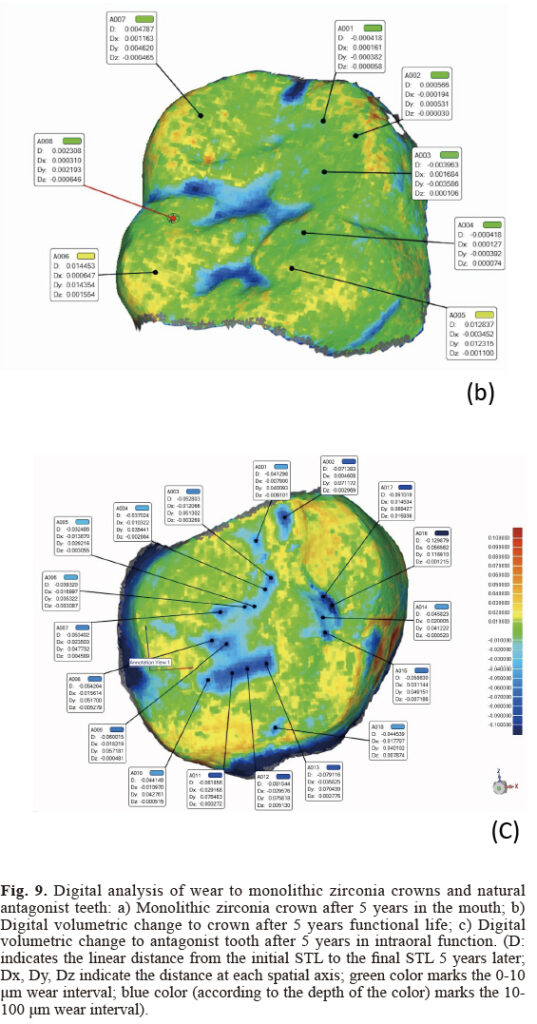

体積変化のデジタル解析

クラウン、対合歯の摩耗による体積変化を定量化するために、口腔内スキャナーでジルコニアクラウン、対合歯の光学印象を採得しました。採得はセメンティング時と5年間のフォローアップ期間終了時としました。これらのスキャンファイルを、リバースエンジニアリングソフトウェアGeomagic WrapにインポートするためにSTL形式に変換し、各STLファイルをベストマッチするアルゴリズムを用いて比較しました。

最終データ比較後に、±250μmをグラデーションマップで示すGom Inspect softwareにバイナリSTLフォーマットでエクスポートしました。±250μmを超える変化が確認された全てのポイントは、数値的、色的に表現され、体積変化を可視化、評価できるようになります。

結果

機械的、生物学的問題

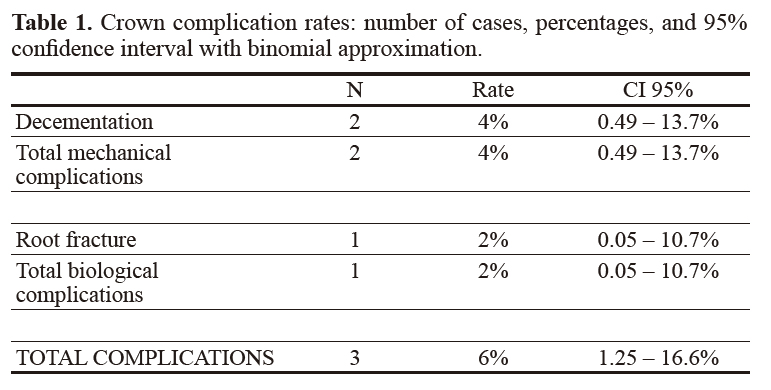

5年間のフォローアップの最後において、50のクラウンの中で3ケースのみが機械的/生物学的問題を起こしました。問題発生率は6%となります。機械的な問題は2ケース(4%)で脱離でした。亀裂や破折は認めませんでした。垂直性の歯根破折が1ケース(2%)あり、生物学的問題として記録されました(表1)。

脱離は治療終了後2、3年目に起こり、再合着により解決しました。その後、フォローアップ期間終了まで問題はありませんでした。脱離した最初の症例は58歳男性の右下第一大臼歯で生活歯でした。2症例目は、59歳男性の左下第一小臼歯で生活歯でした。歯根破折は、45歳男性の根管治療した左上第一小臼歯で治療後3年2か月に発生しました。

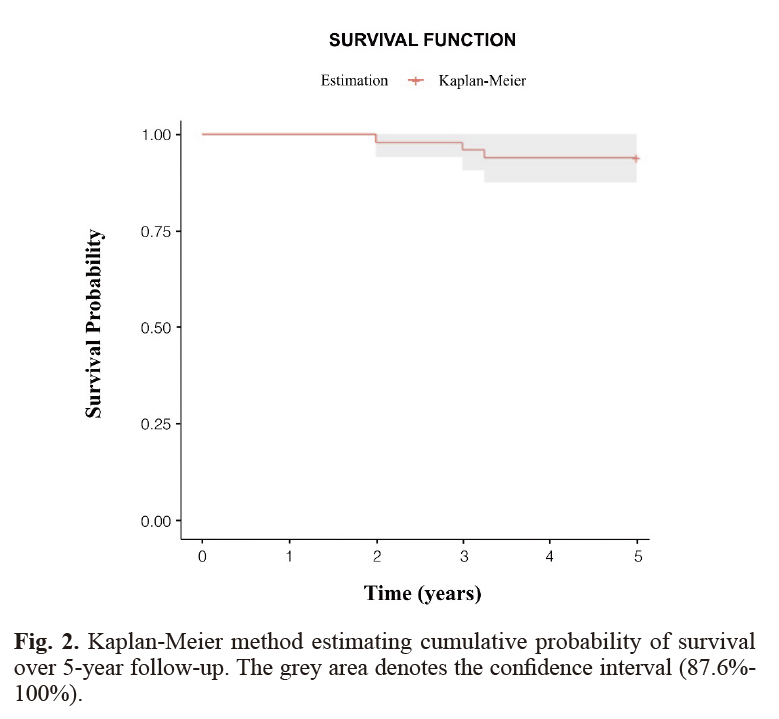

生存解析

問題は関心事象として考慮され、5年間の追跡調査終了時点で累積生存率は94%を示し、信頼区間は87.6%から100%の範囲でした(図2)。実際、クラウンの94%はフォローアップ期間中には何の問題も無く、高い成功率となりました。

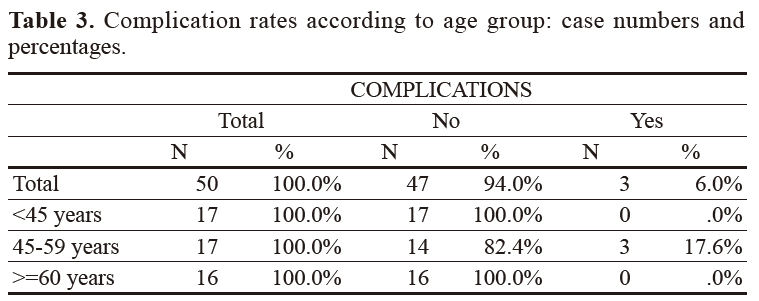

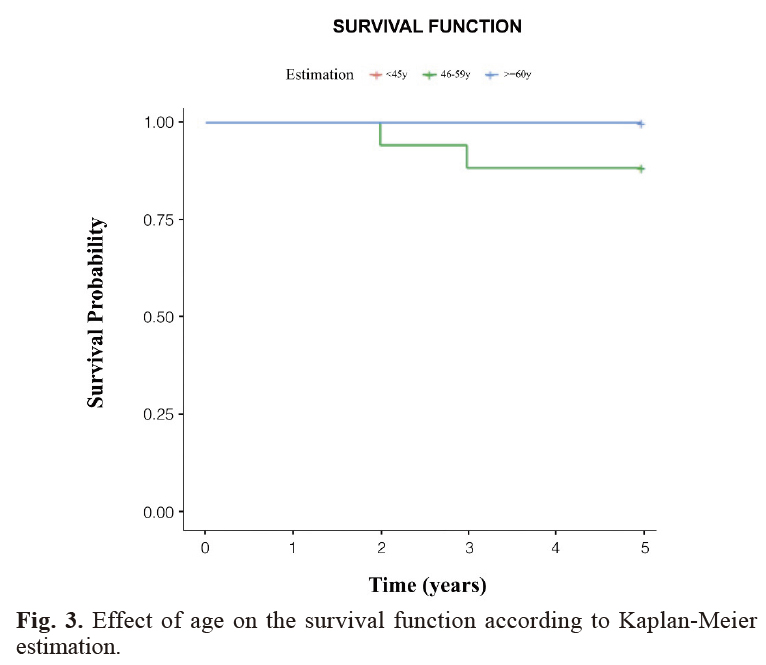

Kaplan-Meier推定を用いた結果、平均生存期間は5年間のフォローアップ期間において4.87年(95%信頼区間 4.71~5.02)でした。中央値は、全体の50%以上が特に問題を認めなかったため、推定することが出来ませんでした。log-rank検定では、独立変数(年齢、歯種、場所(上顎or下顎)、生活歯か失活歯か)が生存に影響するかどうかを検討しました(表2)。年齢のみが有意に影響があり、今回の問題3ケースは全て同じ年齢群(45~59歳)でした。

この年齢群での問題発生率は17.6%と、他の2群(45歳未満、60歳以上)の0%と比較して高い結果となりました(表3、図3)。

両群ともに問題発生率0%であるため、図3の青線と赤線は重なり合っています。

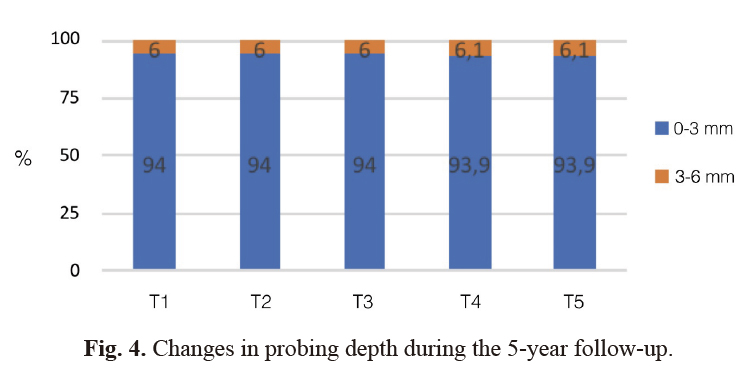

臨床パラメータ

5年間のフォローアップ期間において、臨床パラメータを年1回記録し、変化を観察しました。フォローアップ期間中、94%の患者においてポケット深さは0~3mmを維持した一方で、3mmを越えたのは6%でした(図4)。

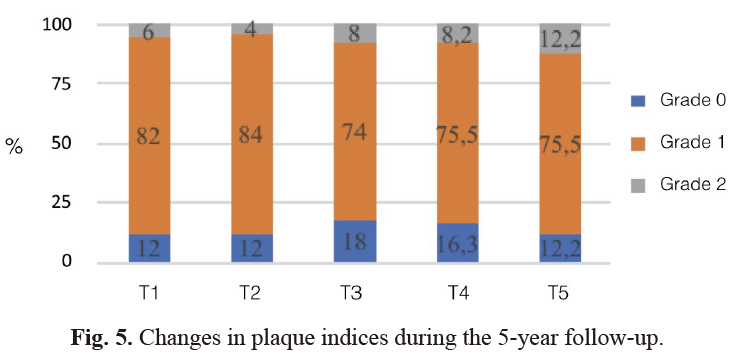

全てのフォローアップ時において、多くの患者(75~85%)ではプラークインデックスは1でした。プラークインデックス0は12~18%であり、プラークインデックス2は4~12.2%でした(図5)。

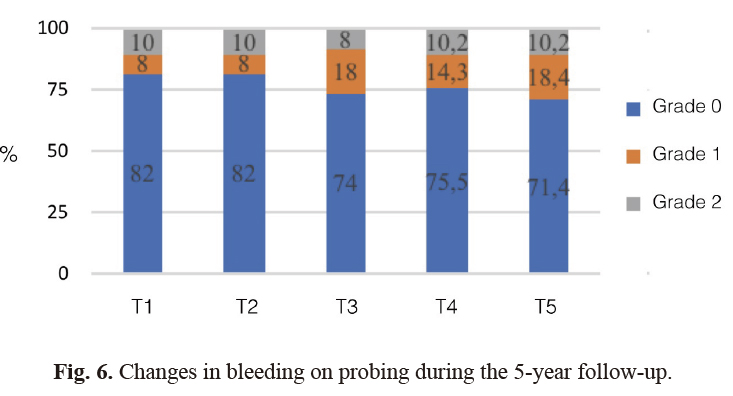

BOPはフォローアップ期間において増加傾向を示しました。最初の評価時にはスコア1は8%でしたが、最終評価時には18.4%となりました。一方で、スコア0は82.0%から71.4%に減少しました。スコア2はほぼ一定で最終評価時に10.2%でした(図6)。

リセッション1mmの発生率は4%から12.2%に増加、2mmについては0%から4%に増加しました(図7)。

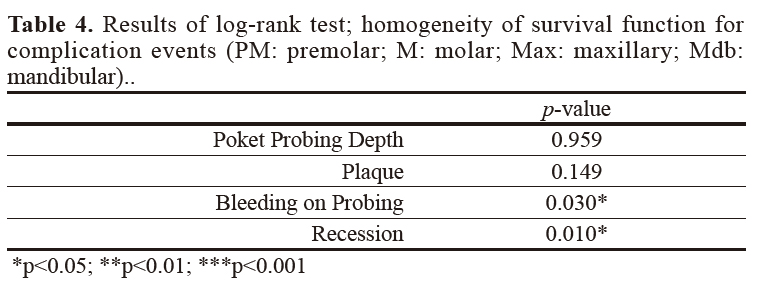

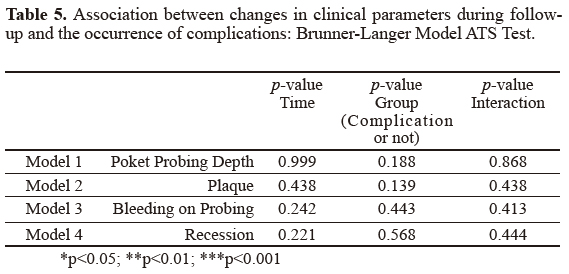

The Brunner-Langerモデル解析の結果、BOP(p=0.030)とリセッション(P=0.010)がフォローアップ期間中に有意に増加しました(表4)。

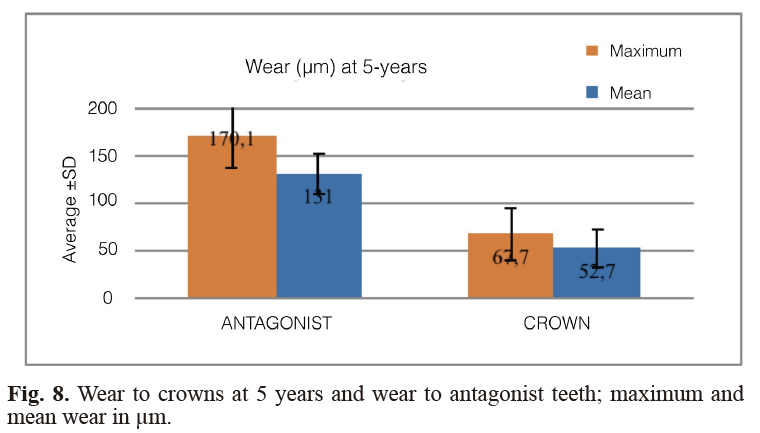

ジルコニアクラウンと対合歯の最大、平均摩耗量はGeomagic softwareにより評価されました。クラウンの平均摩耗量は52.7μm、最大摩耗量は67.7μmでした。対合歯のエナメル質の平均摩耗量は131μmで、最大摩耗量は170.1μmでした(図8、図9)。問題を起こしたクラウンは、サンプルの他の部分と比較して、有意に多くも少なくもない摩耗を示しました。

問題と臨床パラメータの関連

Brunner-Langerモデル解析の結果、臨床パラメータと問題発生については関連性は認められませんでした(表5)。

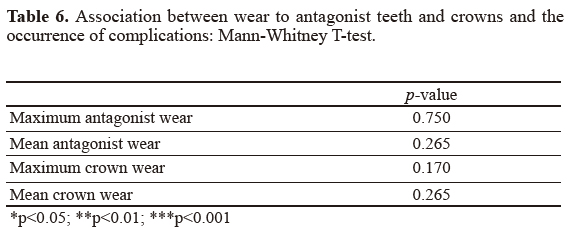

摩耗と機械的問題の関連についてMann-Whitney T検定で解析を行いましたが、統計的有意差は認められませんでした。機械的問題の存在は、大きな摩耗量と関連しませんでした(表6)。

患者満足度

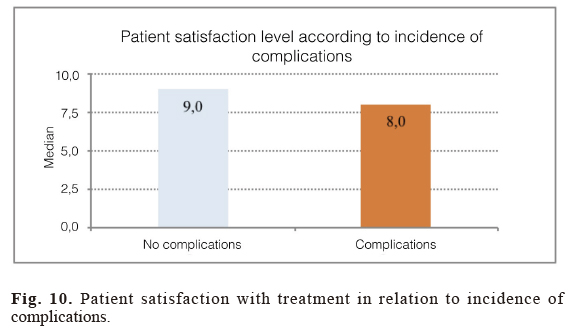

患者満足度の平均値は9.1±0.6でした。スコア9、10が全体の85.7%でした。しかし、問題が発生した患者での満足度は実質的な低下を認め、中央値は8.0でした。問題を認めなかった患者における満足度の中央値は9.0でした(図10)。

考察

過去の研究では、5年間のフォローアップ期間で陶材焼付鋳造冠(95.7%)とジルコニアクラウン(93.3%)との間に生存率に有意差は認められませんでした。しかし、ジルコニアコーピングを用いたクラウンは、陶材焼付鋳造冠と比較して問題発生率が高いと報告されています。Dr Pjeturssonが指摘しているように、問題の有り無しに関わらず、生存率は固定性補綴物の能力が口腔内で残っていることと定義されています。一方で、フォローアップ期間中に何の問題も無く固定性補綴物の能力が口腔内で残っていることが成功率と定義されています。そういった意味では、本研究におけるモノリシックジルコニアクラウンは5年間のフォローアップで98%の生存率、94%の成功率でした。これは、Bömickeらによる3年間の前向き研究での93.6%の成功率と近似しています。一方でGungeらによる3.5年間の研究では成功率は91.5%でした。成功率100%と報告しているものもありますが、フォローアップ期間が短いなど、明らかなlimitationが認められます。

本研究の結果では、5年間のフォローアップ期間中に亀裂や破折を認めたものはなく、2ケースで脱離が認められましたが、モノリシックジルコニアクラウンの高い機械的耐性が確認されました。これらの結果は、機械的問題が存在する場合、それはクラウン維持力の低下に関連しているとする他の著者らによって支持されます。文献では、ジルコニアをベースとした固定性補綴物は、陶材焼付鋳造冠やその他のセラミック修復と比較して維持力の低下が多い事が報告されています(ジルコニアは5年間で4.7~6.2%、陶材焼付鋳造冠は0.6~2.1%)。過去の結果と今回の結果を比較すると、ジルコニアの脱離確率(4%)は高く、セメンティング過程で歯面とクラウンに表面処理をしていないことと関連しているかもしれません。Fabbriらは、2ケイ酸リチウム単冠における脱離2ケースを報告していますが、この研究はサンプルサイズがかなり大きいです(n=428)。クリアランスを1mm確保したにも関わらず、セット後38か月でモノリシックジルコニアクラウンが破折したケースを報告している文献が1つだけあります。

5年間のフォローアップ期間中、生物学的問題は歯根破折1ケースのみでした。カリエスは1ケースも認められず、モノリシックジルコニアクラウンの優れたマージン適合性が多大に寄与しています。konstantitinidisらも二次カリエスは認められなかったと報告していますが、他の報告では知覚過敏、歯髄炎、二次カリエス、歯根破折が認められました。歯根破折は、他の報告でも認められるように、根管処置歯、無髄歯という支台歯の特徴に関連するかもしれません。この問題に関して、Pjeturssonらは、材料による統計的有意差は認められなかったと報告しています(文献11)。しかし、Sailerは、陶材焼付鋳造冠の支台歯の1.2%に歯根破折が認められ、オールセラミッククラウンと比較して有意に多かったと報告しています(文献4)。本研究では2%で歯根破折が起こっており、この報告とは対照的な結果です。

歯周組織の臨床パラメータについて、本研究ではフォローアップ期間中にBOPの有意な増加が認められました。同様の傾向はKonstantinidisの報告でも認められました。Konstantinidisは未処置歯のBOPは減少する事も報告しています。Batsonら、WorniらによってもBOPは報告されていますが、有意差は認められませんでした。

本研究では、BOPとプラークインデックスはフォローアップ期間中安定していました(前文と矛盾しているようにみえますが本文にはそう書いてます)。Konstantinidisらは、モノリシックジルコニアクラウン修復歯と未治療歯でプラークインデックスに差を認めませんでした。Çehreliらは、長石系陶材前装ジルコニアクラウン修復歯で、フォローアップ期間中に極めて低いプラークインデックスで安定していたことを報告しています。これは、これは、修復物のマージンが歯肉縁に隣接している位置にあること、あるいはセラミック材料が本来持つ生体適合性によって説明できるかもしれません。対照的に、本研究ではリセッションの増加が有意に認められました。5年後には修復歯の16.3%がリセッション1~2mmになりました。本研究と同じ位置にフィニッシュラインを設定したPeláezら、Dhimaらによる研究では、それぞれ30%、7%のリセッションが認められたと報告しています。

5年後の対合天然歯の平均摩耗量(131±27.8μm)は、クラウンの摩耗量(52.7±19.2μm)よりも大きい結果でした。対合天然歯の最大摩耗量は170.1±32.4μmだった一方で、クラウンの最大摩耗量は67.7±21.5μmでした。他の研究の報告値よりも大きい摩耗量でしたが、これはフォローアップ期間が長いことによるかもしれません。Stoberらは、2年間のフォローアップ期間で、対合歯の最大摩耗量が151±77μm、モノリシックジルコニアクラウンの最大摩耗量が60±11μmと報告しています。一方で、Hartkampらは2年間のフォローアップ期間で対合天然歯のエナメル質の最大摩耗量は115±71μmであったと報告しています。一方で、Solá-Ruizらによる最近のメタアナリシスでは、対合天然歯のエネメル質の最大摩耗量は95.45μm、モノリシックジルコニアクラウンでは58.47μmであったと報告しています(文献38)。

本研究ではコントロール群を設定しなかったため、対合天然歯の摩耗は自然なものか、それともジルコニアの硬さにより加速されているかを判断する事は不可能でした。Mundheら、Stoberらはモノリシックジルコニアクラウンの対合歯のエナメル質は、5年後にコントロール群の天然歯と比較して有意に大きな摩耗を示したと報告しています。しかし、Esquivel-Upshawら、Lohbauerらは統計的有意差を認めませんでした。Stoberらは、モノリシックジルコニアクラウンの対合歯の摩耗量は男性よりも女性の方が有意に小さく、また年齢の影響を受ける、とも述べています。

結論

5年間のフォローアップにおいて、モノリシックジルコニアクラウンは亀裂や破折を起こさず、高い機械的強度を示しました。全50ケースにおいて問題発生率は6%と低く、2ケースで脱離、1ケースで歯根破折が認められました。歯種、位置、生活歯かどうかは問題発生率に影響を及ぼしませんでした。

臨床パラメータの解析において、BOPとリセッションはフォローアップ期間中に有意に増加しましたが、ポケット深さとプラークインデックスは安定していました。

対合天然歯の平均摩耗量は、モノリシックジルコニアクラウンの摩耗量よりも大きくなりました。ジルコニアの硬さにより対合歯の摩耗が加速しているかどうか示唆するためには、コントロール群が必要です。問題発生率は他の要因から独立していました。歯肉状態が悪い場合や摩耗量が多い場合でも、問題が増えることはありませんでした。全体的な満足度はとても高い(平均9.1)でしたが、問題が起こった患者の満足度は低くなりました。

まとめ

本研究は50名、50本のモノリシックジルコニアクラウンを対象としており、正直母数が多いとはいえません。1本失敗が多くなっただけで2%変動してしまうので、セット後5年で94%という成功率をどこまで信用していいかは微妙な所です。ただし、他の論文などを併せて考えると、モノリシックジルコニアクラウンの数年間での成功率はかなり高いと言えるのは確かかと思いますが、新しいメタアナリシスの論文を探して読んでみるべきでしょう。

咬合面のクリアランスが0.5~1.0mmというのは、かなり薄いので、自分としては大臼歯などは不安しかないのですが、今回亀裂や破折は1症例もなかったとのことです。軸面の高さがあまりとれないような症例にもある程度使っていけそうですね。ほぼメタルの気持ちで形成できそうです。

摩耗(wear)については、補綴学会誌に総論が出ていたはずなので、それを読んでみたいと思っています。また、気になった参考文献3つについても目を通したいと思い、下記にまとめておきましたが、文献4と11って同じ著者の続き物だった事に今初めて気づきました。まずは文献4が入手できれば、それから読んでいこうと思っています。

文献11

Pjetursson BE, Sailer I, Makarov NA, Zwahlen M, Thoma DS.

All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part II:Multiple-unit FDPs.

Dent Mater 2015;31: 624-39. https://doi.org/10.1016/j.dental.2015.02.013

文献4

Sailer I, Makarov NA, Thoma DS, Zwahlen M, Pjetursson BE.

All ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses1(FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part I: Single crowns (SCs).

Dent Mater 2015;31: 603-23. https://doi.org/10.1016/j.dental.2015.02.011

文献38

Solá-Ruíz M.F, Baima-Moscardó A, Selva-Otaolaurruchi E, Montiel-Company J.M, Agustín-Panadero R, Fons-Badal C, et al.

Wear in Antagonist Teeth Produced by Monolithic Zirconia Crowns: A Systematic Review and Meta-Analysis.

J Clin Med 2020;9: 997. https://doi.org/10.3390/jcm9040997